近年、若手人材の不足が深刻化し、多くの企業が会社の成長を支える”優秀な若手ハイキャリア人材“の採用を目指しています。しかし、若手の優秀層は母数が少ない上に転職を急いでいないことも多く、あまり採用市場に出回りません。

そんな中、エン・ジャパン株式会社が運営する採用プラットフォーム「AMBI」は、登録者数の97%が34歳以下であ、年収400万以上のユーザーのみしか登録できない媒体であるため、他の採用媒体と比較して若手優秀層の採用に特化している

この記事では、若手優秀層の採用に取り組む人事担当者向けに、AMBIの特徴や掲載料金、スカウトの返信率を高めるコツなどを紹介します。

AMBI(アンビ)とは

AMBIとは、20代〜30代前半をターゲットにしている、若手ハイレイヤーに特化した転職採用サイトです。登録者は年収400万円以上と下限が決められており、高学歴や高い経歴の候補者が多数登録しています。

運営:エン・ジャパン株式会社

特徴:若手ハイクラス層向け

登録者数:120万人以上(2024/2月地点)

AMBI(アンビ)の特徴

まずは、AMBIの特徴を登録ユーザーの「年齢」「経歴」「年収」や企業側の「求人掲載条件」「特徴的な機能」の5つに分けてご紹介します。

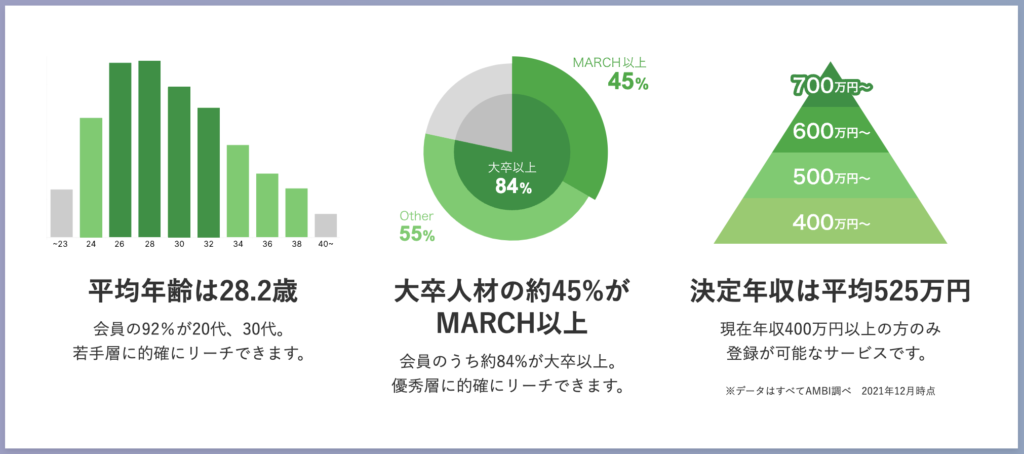

①登録者の平均年齢が28.2歳と他媒体に比べて若い

AMBI(アンビ)の大きな特徴の1つは、登録ユーザーの多くが20代から34歳の若手人材であることです。 登録ユーザーの平均年齢は28.2歳であり、約97%が34歳以下です。特に24~28歳のユーザーが多く、ボリュームゾーンとなっています。(2023年4月時点)

ただし、学生やインターンなどの若すぎる登録者はほぼいないため、年齢的なミスマッチはまず防ぐことができます。

②大卒人材の約45%がMARCH以上と高学歴

AMBIの大卒登録者のうち45%がMARCH以上の学歴です。

若手ハイキャリア人材を専門にしているだけあり、高学歴な人材が登録していることが多いです。

学歴にとらわれない採用が普及しつつあるものの、どうしても応募者の学歴を気にする企業も多いかと思います。その点でAMBIは大卒の登録者のうち半数近くがMARCH以上の人材なので、学歴を重視した採用を行う企業には非常に適しているでしょう。

③現年収が400万円以上でないと登録不可

AMBI(アンビ)では、年収が400万円以上の方のみが登録可能という基準が定められています。

国税庁の「令和3年分民間給与実態統計調査」によると、20代の平均年収は320万円であり、400万円以上は比較的高い水準であることがわかります。

実際、20代で年収が400万円以上の層には、大手上場企業や成長ベンチャー企業でしっかりとした研修や教育を受け、若い時から成果を上げてきた人材が多く存在します。 こういった年収のフィルターを儲けることによって、AMBIは若手向けの転職プラットフォームでありながら、優秀な人材のみを集中的に集める仕組みを構築しているのです。

④求人の掲載年収は400万円以上である必要がある

AMBI(アンビ)では、登録ユーザーだけでなく、掲載する企業側にも「求人の年収が400万円以上であること」という年収制限が設けられています。

企業は、最低でも年収400万円以上、できる限り500万円以上を提示する必要があります。 ユーザーが求人を検索する際も、年収の最低ラインは400万円からとなっており、2021年月時点でAMBIを利用して転職が決まった人の平均年収は525万円なので、この年収ラインを一つの基準として、採用要件に対しての報酬が適切であるかどうかを見直しましょう。

⑤マイバリュー診断がある

AMBIの中で注目すべき点の一つが、「マイバリュー診断」です。

マイバリュー診断とは、候補者が企業の求人に対して「興味あり」のボタンを押すと、それに対して企業の人事担当や人材紹介会社のヘッドハンターがその候補者のレジュメを見た上で「大」「中」「小」の3段階で合格可能性を伝えることができる機能です。

◎(合格可能性高)

○(合格可能性中)

△(合格可能性低)

合格可能性とは、簡単な書類選考結果のようなもので、企業の採用担当者やヘッドハンター(紹介会社)から見てその候補者が求人において「どれくらいマッチしているか=合格可能性があるか」を評価するものです。

若手層の多くは、自身の市場価値を客観的に把握するのが難しい場合もあるため、興味を持ったポジションと自社のスキルに乖離があるのかどうかを判断できますし、採用可能性の高い企業に優先的に応募することができます。

また企業側は、採用可能性の低い候補者に対して事前に採用確度が低い旨をソフトに伝えることができ、有効ではない候補者からの応募を防ぐことができます。

AMBI(アンビ)の利用料金

AMBIの掲載料金は、「基本利用料60万円〜」+「成功報酬20%」です。利用期間は12ヶ月のプランのみで、1年単位での契約が基本となります。

※キャンペーンや代理店からの契約によって、プラン内容が変わる可能性があります。コストでお悩みの方は、パートナーである弊社に一度ご相談ください。

| ライトプラン | レギュラープラン | プレミアムプラン | |

|---|---|---|---|

| 基本利用料 | 60万円 | 90万円 | 120万円 |

| 成功報酬額 | 理論年収の20% | ||

| 月間プラチナスカウト数 | 500通 | 1500通 | 3000通 |

| 月間通常スカウト数 | 200通 | 500通 | 1000通 |

| 求人掲載枠 | 30枠 | 50枠 | 100枠 |

| 求める人財可視化サーベイ | 5名5万円(初回無料) | ||

| HR OnBoard | 1名/ 1 万円/年 ※AMBI経由ご入社は無料 | ||

オプション内容と利用料金

■求める人財可視化サーベイ

面接官にアンケート調査を行い、「求める人材像」を可視化するサービスです。

面接前に面接官にアンケート調査を対して行っておくことで、目線合わせが可能になります。

初回の利用料は無料で再び利用する場合は、5名で5万円の費用がかかります。

■HR OnBoardの利用料

入社者への毎月のアンケートによって「離職リスク」を可視化するWebツールです。

AMBI経由で入社した社員の場合は利用無料で、その他の社員は1名につき1年で1万円がかかります。

HR OnBoardを利用すると、毎月社員に対して自動でアンケートが配信され、受信した社員がスタンプで回答すると、回答結果が企業管理画面に自動集計され「悩みを抱える新入社員」がひと目でわかる仕組みです。

フォローすべき社員がすぐにわかるため、大手IT企業などをはじめ導入する企業が急速に増えているサービスです。

AMBI(アンビ)を採用に使うメリット

ここからは、AMBIを活用するメリットについて5つの項目に分けて詳しく解説します。

メリット①:若手優秀層に効率良くアプローチできる

優秀な若手人材を効率的に発見できることが、AMBI(アンビ)の最大の利点です。

20代の優秀な人材を採用するには、登録ユーザーが「年収400万円以上」という条件を満たす必要があるAMBI(アンビ)に利用が非常に効果的です。

スカウトなどによって企業側からアプローチする場合だけでなく、ユーザーからの自然応募の場合も同様に、不特定多数からの応募ではなく一定水準以上の優れたユーザーからの応募なので、選考に要する時間と労力を削減することができます。

弊社でのご支援実績をもとに、AMBI(アンビ)経由での採用が特に多い分野は以下の職種です。

・営業

・経営

・PM

・マーケター

・コンサルタント

・バックオフィス系

メリット②:営業・マーケティングなどビジネス職経験者が多い

AMBIの登録者の多くの経験職種は、営業・コンサル系、経営・企画・マーケ・オフィス系で半数以上がビジネス職経験者です。

一方、エンジニアやデザイナーなどIT系専門職の割合は全体の10%ほどしかいません。

また経験業界でのデータだと、「メーカー、IT 系、流通・小売系」が多く、時代の流れに比例してデジタル領域や成長産業の経験がある人が増えています。

エンジニア職の採用には不利ですが、ビジネス職の採用には優秀な経歴を持っている人材が多数登録しているため、即戦力人材を採用しやすいでしょう。

また、AMBIがビジネス人材採用に適しているように、エンジニア採用についても適した媒体がございますので、ぜひ下の記事からご覧ください。

メリット③:転職意欲の高いユーザーに「プラチナスカウト」を送信できる

AMBI(アンビ)では、転職意欲の高いユーザーに対して、「プラチナスカウト」を送ることができます。

プラチナスカウトとは、通常のスカウトとは異なる特別なスカウトです。 普通のスカウトとの違いは、「職務履歴書をみてパーソナライズ化できるかどうか」です。通常のスカウトは条件が1つでも当てはまるターゲットに対してスカウトを機械的に送信していきますが、プラチナスカウトは自社やヘッドハンター(人材紹介会社)が候補者のプロフィールを見た上で個別に送るスカウトです。

プラチナスカウトの大きな利点は、自社が興味を持ったポイントやスカウトの背景を、ユーザーに具体的に伝えられることです。定型文ではなくパーソナライズ化した内容の濃いスカウトを送ることができるので、返信率が上がり、採用成果の向上が期待できます。

文面を作成する手間はかかりますが、プラチナスカウトは通常のスカウトよりもユーザーの目に留りやすくなるので、採用をより強化したい際はもちろん、採用ターゲットの母集団が少ない場合にもおすすめです。

メリット④:自動通知サービス機能で迅速に候補者対応ができる

AMBIには自動通知サービス機能がついており、スカウト条件を保存しておくと、登録者の流入があるたびに自動で通知が届くようになっています。また、「新着人材」と「レジュメ更新人材」の2種類に分かれており、新しく流入があった人材の情報はもちろん、転職意欲が高まってプロフィールを更新した人材の情報も受け取ることができるのもAMBIならではのメリットです。

通知を受け取ることで、候補者の転職タイミングに合わせて迅速にアプローチをかけることができます。転職は一社目の内定先に決めることが多いため、候補者の転職意欲がなくなるうちにアクションをかけましょう。

メリット⑤:アクティブで転職意欲が高いユーザーを見つけやすい

AMBIでは、以下の3つの理由から、転職意欲の高い登録者を見つけやすくなっています。

- 登録者のログイン頻度、更新頻度を確認することができる

- 自動通知サービス機能でレジュメ更新人材を早期に発見できる

- 2024年03月時点で多くの広告を打ち出しており、登録者を獲得している

登録者のログイン頻度、更新頻度を確認することができる

AMBIは、スカウトを送信する候補者を検索する画面において「ログイン頻度」と「プロフフィールの更新頻度」を確認することができます。AMBIにログインして求人票を見ていたり、プロフィールの内容を追記している場合は転職意欲が高い場合が多く、こういったユーザーを優先してアプローチすることで、返信率を大幅に上げることができます。

自動通知サービス機能でレジュメ更新人材を早期に発見できる

自動通知サービスは先の項目で解説した通り転職意欲が高まってプロフィールを更新した人材の情報を受け取ることができるので、他社に見つかる前にいち早くスカウトメッセージを送ることができ、一番転職意欲が高い時期に、自社に興味を持ってもらうことができます。

2024年03月時点で多くの広告を打ち出しており、登録者を獲得している

AMBIは、そもそも他媒体に比べてサービスの開始からあまり時間が経っていないため、情報感度が高く転職意欲の高いユーザーが多く流入してきています。その上、昨年からは様々なチャネルで大量に広告を出しているので、新規登録者が急増しています。

「転職」に興味を持ちはじめたばかりの人材にアプローチできるため、興味を持ってもらいやすく、そのままスムーズに本選考に繋げることができるので、AMBIをご検討されている方はできる限り早い導入がおすすめです。

AMBI(アンビ)を採用に使うデメリット

続いて、AMBI利用する際のデメリットについて5点ご紹介します。

デメリット①: ターゲットリストを管理しづらい

多くの媒体には、候補者をリストアップする機能(ターゲットリスト機能)が備わっています。

ほとんどの媒体において、ターゲットリストはポジションごとに作成することができ、検索結果から出てきた候補者を、それぞれのポジションに合ったターゲットリストに整理して管理することができます。

しかし、AMBIはターゲットリストを管理する仕組みが異なります。

例えば、営業のリストを作成する際、検索条件(検索条件A)で見つかった候補者はターゲットリストAとしてのみしか管理できません。営業人材を他の検索条件で探したくても、別のターゲットリストにしか管理できないのです。

つまり、営業ポジションの人材を探す検索条件が複数ある場合、営業用のターゲットリストを複数作成しなければいけなくなり、少々面倒になってしまいます。

デメリット②:ポジション別の数値分析がしづらい

AMBIにはポジションごとの応募率や返信率などの数値分析機能がありません。

自社全体で月別のスカウト送付数・返信率・応募数などを見つことはできますが、ポジションごとにそれを見ることができず、PDCAを回しづらいないので、あらかじめ自社で募集ポジション別の数値管理シートを作成しておく必要があります。

デメリット③:一斉送付ができない

AMBIはスカウトの一斉送付ができないため、一通一通送付したい候補者を選択しないといけません。

スカウトの工数を削減するために一斉送付する企業も多いですが、AMBIはそれができないため、工数につながってしまう可能性があります。

また、求人も送付する際に都度選択しないといけないため、求人をまちがえて添付してしまうこともあります。このようなミスを防ぐためにも、求人を添付する際にはダブルチェックしましょう。

デメリット④:スカウトが埋もれやすい

AMBIでは、スカウト送付が企業側からのアプローチとしてメインですが、企業ごとに最低でも月に700通のスカウト枠が付与されるため、それを自社以外の多くの企業が一斉に送るとなると、自社のスカウトは埋もれてしまいやすくなります。

1,000通単位でスカウト枠がある媒体に比べると、プラチナスカウトというラベリングされたスカウトで目立たせることはできるものの、簡単に見つけてもらえるという姿勢で取り組むと失敗につながります。

デメリット⑤:条件で判断されやすい

何度かご説明してきた通り、AMBIは「若手優秀層の採用がしやすい媒体」で「すでに年収は平均以上である」というのが大前提です。そして、候補者は「さらなるキャリアアップ=条件/待遇の良さ」を狙って転職活動を行なっているケースが少なくありません。

つまり、候補者に自社を選んでもらうためには、自社の展望やビジョンだけで戦うのはなかなか簡単ではありません。求めるスキルに見合うだけの適切な報酬や待遇を提示しましょう。

AMBI(アンビ)と他の採用媒体との違いとは?

これまでAMBI単体のご紹介をしてきましたので、以下ではよくAMBIと比較されやすい他の3つの他媒体との違いを簡単にご紹介します。

AMBIとビズリーチの違いとは?

AMBI(アンビ)とビズリーチは同じハイクラス向けのスカウト媒体です。2媒体とのハイレイヤー向けの採用媒体ではありますがAMBIは「24~28歳」と若めののユーザーがメインなのに対して、ビズリーチは「31〜45歳」とのミドル層が主な登録者です。

また、ビズリーチは利用企業がベンチャー・中小・大手企業が全国問わず幅広いのに対して、AMBIは利用企業の多くが成長段階の企業やベンチャー企業です。

確実に若い層にアプローチしたい方はAMBIを、中堅層も含めて幅広く採用を行いたい方はビズリーチの利用をおすすめします。

AMBIとindeedの違いは?

AMBIとIneedの違いは明らかです。AMBIはターゲットを若手優秀層に絞っているのに対し、Indeedは登録者の年齢層も幅広く、掲載されている求人もブルーワーカーから役員クラスまで様々です。

また、料金形態にも大きな違いがあります。AMBIは契約時点で60万円以上の料金が発生しますが、Indeedは基本的に掲載費用も成果報酬も無料です。スポンサー求人として広告のような求人を掲載した際にのみそれに応じた料金が発生する仕組みです。

採用ターゲットが明確で、なるべく早く採用したい方はAMBIを、時間がかかったとしてもなるべくコストをかけずに採用を行いたい方はIndeedの利用をおすすめします。

AMBIとGreenの違いは?

AMBIとGreenの大きな違いは得意とする業種・職種です。AMBIは半数以上がビジネス職での採用なのに対して、GreenはほとんどがIT専門職の採用です。2媒体とも20-30代の若手層が多く登録していますが、流入してくる人材の傾向が全く異なるので、媒体選びに注意が必要です。

ビジネス職の人材を中心に採用したい方はAMBIを、エンジニアなどのIT専門職を中心に採用したい方はGreenをおすすめします。

Greenについては弊社でも保有しているデータが特に多い媒体ですので、ぜひ下の記事もご覧ください。

AMBI(アンビ)の効果を最大限にする方法

続いてAMBIを利用して採用成果を最大限にする方法についてご紹介します。

若手優秀層のペルソナを理解する

AMBIは再送スカウトを活用することができるので、アプローチの幅が広がります。また、再送アプローチの上限はなく、同じ候補者に対して何度も再送するこ

定期的にスカウトメッセージを送る

AMBIは再送スカウトを活用することができるので、アプローチの幅が広がります。また、再送アプローチの上限はなく、同じ候補者に対して何度も再送することが可能です。再送を含めずとも、新規の候補者に対して一日に最低5件以上はスカウトメッセージを送るようにしましょう。

アプローチを継続していくことで、候補者の転職タイミングにマッチする可能性が高まります。採用活動はタイミングも重要になるので、継続したアプローチを心がけましょう。

「会いたい」機能を有効活用する

AMBIでは、自社の求人に興味を持っている候補者に対して「会いたい」のリストを活用することで適切な対応をすることができます。

自社の求人が気になっている候補者は「興味あり」という項目から確認することができ、興味ありを送ってくれた候補者に対して企業側は「会いたい」「もう少し経歴が知りたい」「条件に合わない」の3つの選択肢を選ぶことができます。

少々工数はかかりますが、他の一般的な媒体だとプロフィール情報が浅くて飛ばしてしまう候補者も取り逃すことなくアプローチできるので、ある意味「自社に興味を持っている”隠れ優秀人材”に早期に接触できる」という可能性があるので、ぜひ活用してみてください。

プラチナスカウトを上手く利用する

プラチナスカウトは金色の目立つタイトルで送られるため、通常スカウトよりも開封率が高まります。

ただ、多くの企業がプラチナスカウトをメインで利用するため、開封されることをゴールに置かず、返信/応募したくなるようなスカウト文章を作ることが重要です。

返信したくなるようなスカウト文章の作成方法については、こちらの記事で実際に効果があった例文を用いて解説していますので、ぜひご覧ください。

履歴書などの書類は不要という旨を伝える

候補者にとって、書類作成は最も手間のかかる作業です。

そのため、履歴書や職務経歴書などの書類が不要である旨をスカウト文章に記載することで、候補者は応募のハードルが下がり、面談率の向上に繋げることができます。

特に、AMBIは転職潜在層が多く登録しているため、最初は候補者のニーズに合わせて、カジュアル面談などフランクに話ができる場を設けることがおすすめです。

ターゲットの年齢や年収で求人票を分ける

AMBIでは、ユーザーの現在の年収から200万円以上低い求人は表示されません。

たとえば、ある求人において年収を500万円から900万円と設定している場合、年収が800万円のユーザーには表示されません。(下限の500万円と現在の年収が200万円以上乖離しているため)

年収幅が200万円以上あるポジションにおいて、損失を最小限に抑えるためには、任せる仕事内容や求める人材の要件に応じてレイヤーを分け、「営業マネージャー候補」や「営業メンバー」など、求人票を細分化することをおすすめします。

AMBI(アンビ)を活用した採用成功事例

AMBIを導入している企業は大手からベンチャーまで様々です。実際の成功事例を見ていきましょう。

株式会社Goodpatch

元電通の営業からUXデザイナーに転身した江原氏が、Goodpatch社への入社理由や役割、ビジネスモデルについて語っています。

彼女はユーザー体験のデザインに興味を持ち、そのためにGoodpatch社で専門性を高めることを目標として掲げており、Goodpatch社では、UXデザイナーとしてユーザー体験をデザインし、ビジネスモデルの立ち上げにも関わっています。

同社の独自の働き方や社内環境に魅力を感じ、やりがいを見出している江原氏のビジョンは、デザイナーを志す女性が増え、働きやすい労働環境のもとで活躍できる状況を作りたいとのことです。

本編はこちら▶︎コスメの新ブランド立ち上げも。彼女が「Goodpatch」で切り拓く、UXデザイナーの新たな道

株式会社インダストリー・ワン

奈良崎氏は前職で5年間のアパレル業界で営業をしていました。

しかし、業界の変化に限界を感じ、より汎用的なビジネススキルを身につけたいと考え、コンサル業界に興味を持ち、転職を決意。インダストリー・ワンに魅力を感じた理由は、三菱商事のバックグラウンドによる幅広い経験と早期からの成長の機会があったことです。

特に、物流領域のDX推進プロジェクトに関わり、業界全体の最適化に貢献していることにやりがいを感じているとのこと。将来の目標としては、デジタルと人の力を融合させ、ビジネスの変革に貢献することを挙げています。

本編はこちら▶︎「三菱商事」発のコンサルファームで挑戦を――28歳、専門商社の営業からコンサルに転向した彼の決断

フリー株式会社

freeeへの入社理由として、奈良崎氏はポジティブな雰囲気や挑戦的な環境に惹かれたと語ります。

前職でクライアント企業の一社がfreee社で、その際に「奈良崎さんはどう思う?どうしたい?」と意見が求められたことが、印象に残っているとのことでした。現在はSET(Sales Enablement Team)でセールスメンバーのオンボーディングに携わり、自らの裁量で仕事に取り組める環境に満足しています。

彼女は組織やメンバーの成長を喜び、将来的にはより多くの人が活躍できる組織を築きたいと考えており、挑戦と成長を重視し、freeeの環境で全力で仕事に取り組んでいます。

本編はこちら▶︎入社1ヶ月で、新体制の立ち上げにチャレンジ――彼女がfreeeで見つけた、挑戦と成長の舞台

まとめ

今回は、AMBI(アンビ)の特徴や料金体系、運用の結果を高めるコツについて解説しました。

さまざまな採用手法やサービスがありますが、若手優秀層の人材の採用を考えている方は、AMBI(アンビ)が最も適した媒体なのではないでしょうか。

弊社の即戦力RPOは、AMBIの公式パートナーとして豊富な実績と最新のデータを持っているため、AMBIを活用して優秀な人材を採用したい企業は、ぜひ下記のボタンからお問い合わせください。